au sommaire

Couleur sacrée, le bleu symbolisait jadis la puissance et la divinité. Il figure parmi les plus belles teintes de notre préhistoire, voire de notre histoire. En Occident, le rouge lui a longtemps fait concurrence, avec la pourpre, mais le bleu restait rare et toujours cher, entouré de secrets et très recherché.

On est toujours de « sang bleu » quand on est noble, même si un bleu est un débutant ! Bref, le bleu est une référence culturelle autant qu'une couleur ! Le bleu fait partie de notre quotidien, ne serait-ce que parce que le ciel est bleu.

Le bleu est l'une des trois couleurs primaires dans la synthèse additive. Le cyan, un bleu aussi, est également l'une des trois couleurs primaires dans la synthèse soustractive.

Mais au fait, pourquoi le ciel est-il bleu ? © Kézako

Dans ce dossier découvrez l'histoire de la couleur bleue, son origine et ses différentes nuances : du bleu pastel (l'isatisisatis) en passant par l'indigo ou encore le bleu outremer et le bleu égyptien. Notre voyage bleuté vous emmènera ensuite à la rencontre de papillons bleus de toute beauté : le Maculinea (aussi appelé l'Azuré) et le papillon Morpho.

Les nuances de bleu

Le bleu est l'une des couleurs préférées des Occidentaux, c'est une couleur très présente dans notre environnement, dans la mer, le ciel, en décorationdécoration d'intérieur... Il existe de nombreuses nuances de bleu : bleu canard, primaire, indigo, cyan, turquoise, bleu pétrole, bleu Klein, bleu azur, lagon, bleu outremer, bleu océan, bleu grec, bleu égyptien, bleu Guimet, bleu roi et bien d'autres encore !

La couleur bleue en décoration

La couleur bleue en décoration séduit par ses multiples nuances. Le bleu évoque le voyage. Le bleu donne l'impression visuellement que la pièce est plus grande. Cette couleur fait partie des couleurs froides, c'est pour cette raison qu'il est recommandé de peindre le murmur d'une pièce en bleu qui est plutôt exposée au sud.

Le bleu a la capacité d'attirer le regard, le bleu pastel est idéal dans une chambre d'enfant puisqu'il suscite la douceur. Le bleu turquoise est lumineux et parfait pour une cuisine pop. Dans la salle de bains, on utilise plutôt du bleu clair qui symbolise la pureté et l'eau. La peinture bleu gris crée une atmosphèreatmosphère chaleureuse dans le salon ou un bureau.

Le bleu : histoire, technique, colorants, intensité, variété

De tout temps l'Homme a essayé de recréer les couleurs qu'il voyait parce qu'il les trouvait belles. Le bleu que l'on voit, le bleu de l'arc-en-ciel, a des longueurs d'onde précises entre 480 et 460 nm, l'indigo, lui, va de 450 à 440 nm et ils sont suivis du violet dès 430 nm.

Ce que nous voyons bleu, un objet bleu par exemple, est bleu parce qu'il réfléchit les rayons bleus de la lumière qui l'atteint et absorbe les autres. Les couleurs sont perçues par les cônescônes de la rétinerétine.

Mais notre perception de la couleur dépend encore d'autres facteurs et beaucoup du contexte dans lequel on la voit.

On pourrait se demander pourquoi le ciel est bleu ? Pourquoi la mer est bleue ? Pourquoi n'est-elle pas toujours bleue ? Quelle différence y a-t-il entre les yeux bleus et les autres ? Pourquoi la France a choisi un bleu pour son drapeau ? Pourquoi on dit « bleu de peur » ?... Il y en a des questions sur le bleu, nous n'allons pas répondre à toutes ! Mais, pour commencer, on peut regarder le mot lui-même !

Les différents sens du mot bleu

Le mot vient du francique au XIe siècle et d'adjectif il a donné de nombreux substantifs en français. Un bleu : une ecchymoseecchymose, une meurtrissure ; un novice, un nouveau, la bleusaille (péjoratif) ; un bleu de travail, bleu de mécano ; certains fromages ; ou encore un mode de cuisson (au bleu).

Le bleu dans l'histoire

Chez les Égyptiens qui utilisaient déjà beaucoup de couleurs, le bleu et le vert dominèrent. En plus du lapis-lazuli qui donne un bleu profond, les Égyptiens se servaient d'un colorant bleu, le bleu égyptien. C'est sans doute le premier colorant synthétique. Le bleu est le souffle divin et décore donc la coiffure de ceux qui sont partis dans l'Éternité. Ces couleurs sont fréquentes dans les tombes et sont toujours éclatantes.

À Rome, ce sera le rouge avec le coquillage murex pour la pourpre très recherchée. C'est le dérivé dibromé en position 6 et 6' de l'indigo. Il faut 12 000 murex pour extraire 1,4 g de colorant. La ville de Tyr, en Phénicie, était célèbre pour sa pourpre. Pompéi, est aussi célèbre par la couleur rouge de ses murs. Ce rouge pompéien provient du cinabrecinabre (sulfuresulfure de mercuremercure) réduit en poudre et qui donnera le vermillon. Ce cinabre vient de la mine d'Almaden, en Espagne. Il coûtait alors très cher et n'était utilisé que dans les riches demeures.

On oppose à la pourpre romaine (Color officialis)), la caeruleus color des barbares, bleu foncé tiré du guède, une plante (Isatis tinctoria), dont les Bretons et les Celtes se peignaient le corps pour paraître redoutables au combat. Cette couleur bleue était déconsidérée pendant toute la période romaine et il faut attendre la fin du XIIe siècle pour la voir adopter par les puissants.

Les pigments bleus et le lapis-lazuli

Le premier bleu de l'histoire est sans doute le lapis-lazuli et certains sels minérauxminéraux (de cuivre, de cobaltcobalt...) disponibles en surface. Puis vinrent les plantes, pastel, indigo..., puis les composés synthétiques artisanaux puis industriels.

La spectrométrie Raman

La spectrométriespectrométrie Raman est une technique d'analyse moléculaire qui exploite une interaction lumière-matièrematière. Sir Raman mit en évidence cette interaction et obtint le prix Nobel de physiquephysique en 1930. Lorsqu'on éclaire un échantillon, une petite partie de la lumière est diffusée avec un changement de longueur d'onde : c'est l'effet Ramaneffet Raman. Celui-ci peut être observé en travaillant dans le visible. Aussi, cette technique a-t-elle pris son essor avec les laserslasers.

Le spectrespectre de diffusiondiffusion Raman comporte des raies dont les fréquencesfréquences sont reliées aux vibrationsvibrations se produisant dans l'échantillon. Elles dépendent des distances, des forces interatomiques, de la massemasse des atomesatomes, des structures dans lesquelles ils sont engagés... L'ensemble caractérise un composé chimique. Il constitue une « empreinte » qui permet de l'identifier dans un produit inconnu. L'identification se fait par comparaison avec des spectres de référence.

Cette méthode présente deux intérêts majeurs : elle est non destructrice et ne demande aucune préparation. De plus, l'observation peut être réalisée au microscope optiquemicroscope optique qui focalise la lumière sur une tache de 1 µm dont la taille est limitée seulement par la diffractiondiffraction.

Les flavonoïdes et les anthocyanes : des bleus végétaux

Les flavonoïdesflavonoïdes constituent une autre classe importante de pigments qui sont à l'origine de la couleur de nombreuses fleurs et fruits. Les composés flavoniques sont jaunes ou crème, alors que les anthocyanes donnent les couleurs rouge, rose, bleue, violet et pourpre.

La couleur des anthocyanes dépend de la structure chimique et peut varier lors de la complexation de métauxmétaux ou selon l'acidité du milieu. Par exemple, la cyanidine est rouge en milieu acideacide, bleue en milieu basique, et violette en milieu neutre. C'est ainsi que le même pigmentpigment est responsable de la couleur bleue dans le bleuetbleuet et la couleur rouge dans le coquelicot ! La couleur rouge foncée des fruits rouges (myrtillesmyrtilles, cassis, raisinsraisins) est due aux anthocyanes.

Les différents bleus : bleu de Prusse, bleu égyptien, cobalt...

Bleu égyptien, bleu de cobalt, smalt, bleu outremer ou encore bleu d'anthraquinone : le bleu se décline sous différentes nuances, toutes aussi surprenantes les unes que les autres.

Le bleu égyptien

Le bleu égyptien correspond au produit de la cuisson :

- en atmosphère oxydante ;

- entre 870 et 1 100 °C, température de stabilité de la cuprorivaïte ;

- dans des fours de potier ;

- pendant plusieurs heures ;

- de mélanges de silicesilice, quartzquartz et/ou tridymite ;

- de produits calcairescalcaires ;

- de cuivrecuivre ;

- d'un fondant, le natron (carbonate de sodiumsodium naturel). L'augmentation de la proportion de fondant fait croître la quantité de phase amorpheamorphe.

C'est sans doute le premier colorant synthétique, utilisé il y a 4 500 ans. Il s'agit d'un silicatesilicate double de calciumcalcium et de cuivre : cuprorivaïte (CaCuSi4O10).

L'intensité des bleus est variable. Le pigment est broyé et étendu sur les sarcophages ou les murs. L'intensité du broyage donne des tons différents et les artistes l'ont bien compris. Le pigment fondu donne une sorte d'émailémail vitreux qui permet la taille des tesselles pour la mosaïque...

Le vert égyptien, caractérisé par une phase amorphe majoritaire donnant sa couleur turquoise au pigment et emprisonnant des cristaux de parawollastonite (CaSiO3) et des restes siliceux (quartz, et/ou -tridymite ou cristobalite-), est obtenu par cuisson oxydante entre 900 °C et 1 150 °C d'un mélange enrichi en calcium et en fondant (7 % au minimum) et appauvri en cuivre.

Les matériaux de base sont les mêmes que pour le bleu : l'apport de cuivre peut se faire avec des résidus de bronzebronze ou de cuivre qui seront identifiés par les restes détectés en analyse, la silice provient du sablesable et le calcium des roches calcaires. Le fondant sodique peut être issu du natron ou de cendres végétales. Les variations chromatiques sont maîtrisées à la fois par les températures de cuisson, mais également par le biais du broyage.

Le bleu de Prusse, ou bleu de Berlin

Il fut découvert en 1704 à Berlin par Heinrich Diesbach et Johann Conrad Dippel. Il est produit par réaction de la potasse sur du sulfate de ferfer. Il parvient à supplanter l'indigo à la fin du XIXe siècle, malgré une résistancerésistance médiocre à la lumière. Il s'agit essentiellement de ferro-cyanure ferrique. Ce bleu fut découvert suite à une erreur du marchand qui fournissait Diesbach : la potasse qu'il lui avait livrée avait été calcinée préalablement avec du sang, ce qui avait fourni l'azoteazote, nécessaire au cyanure ! Cette recette demeura longtemps secrète.

Le bleu de cobalt

Ils sont vraiment coûteux ! Composition typique : oxyde de cobalt + oxyde d'aluminiumoxyde d'aluminium ou aluminate de cobalt. Au XVe siècle ou peut-être au XVIe, on a utilisé de manière mineure la première synthèse : le smalt.

Le cobalt oxydé étant l'un des plus puissants siccatifs pour la peinture à l'huile, cette couleur risque fortement de créer craquelures, plissements et autres accidentsaccidents.

Comme dans le cas du bleu outremer, la synthèse de cette couleur a fait l'objet d'un concours organisé par la Société d'encouragement pour l'industrie nationale : il fallait un bleu autorisant davantage d'emplois que le smalt. C'est Thénard, en 1802, qui le remporta.

Le smalt ou smalte

C'est une synthèse à base de cobalt. Les auteurs évoquent son emploi tantôt au XVe siècle, tantôt au XVIe. D'une certaine manière, il revêt deux formes dès cette époque :

- oxyde pour la verrerie à base de phosphatephosphate ou de chlorure de cobalt ;

- c'est un pigment pour la peinture, créé d'après un verre teinté avec cet oxyde, qu'on le broyait. Au XVIIe siècle, l'aspect miroitant du smalt était exploité pour orner les métaux. Aujourd'hui, cet aspect est absent à cause d'un broyage beaucoup trop fin, lui conférant une grande banalité. Le terme smalt signifie émail en francique.

Le bleu caeruleum

Le céruléum, ou cæruleum, du latin cælum, ciel, ou bleu céruléen est un stannate de cobalt (oxyde d'étainétain SnO3 + cobalt + H2O +...). Contenant du cobalt, il est extrêmement coûteux. Permanent, couvrant, plutôt lumineux mais subtil, il constitue bizarrement un standard des bleus chauds recommandé comme substitut d'un cyan primaire. Ses imitations (des phtalocyanines), très répandues à cause du coût élevé de l'original, sont souvent grossières.

Le bleu outremer

En 1826, à Lyon, Jean-Baptiste Guimet, industriel jette des notes, presque semblables aux formules d'un potier ou d'un verrier et ces mots : « on obtient un assez beau bleu ». À Tübingen, Christian Gottlob Gmelin, professeur de chimiechimie, a créé avec un four, un peu d'argileargile, de la soude caustiquesoude caustique, du soufresoufre et du charboncharbon, une substance que beaucoup, en Europe, cherchent à synthétiser depuis que la Société d'encouragement pour l'industrie nationale a créé un concours en 1824 : le lapis-lazuli ou outremer.

Goethe s'intéresse en 1787 aux dépôts qui se forment sur les parois des fours à chauxchaux de la région de Palerme, en Sicile et il suggère l'utilisation de cette couleur comme substitut du lapis mais il ignore que ce n'est rien d'autre qu'une variété de lapis ! Il faudra 1806 pour que Désormes et Clément fournissent la composition du lapis-lazuli : un thiosulfate d'aluminosilicate de sodium.

SiliciumSilicium, aluminium, sodium, calcium et soufre sont des éléments très courants, il faut les assembler et une course s'engage... Tout le monde est conscient de l'importance de la découverte du procédé. L'enjeu est international. C'est en 1828 que deux chercheurs fixent le procédé.

Guimet, déjà riche industriel, crée une usine à Fleurieux-sur-Saône. Sa fortune permettra à son fils Émile de constituer le Musée Guimet (Paris, 1885). Goethe, Désormes, Clément, Vauquelin, Gmelin et Guimet ont-ils été inspirés par une ancienne attirance pour cette pierre ?

De nos jours, il s'agit essentiellement de colorants de synthèse de chimie organique avec brevets.

E130 Bleu d'Anthraquinone :

- couleur bleue artificielle ;

- aliments : pâtisserie ;

- possibles effets secondaires : potentiel cancérigène. Il produit les allergiesallergies et les us en quelques minutes.

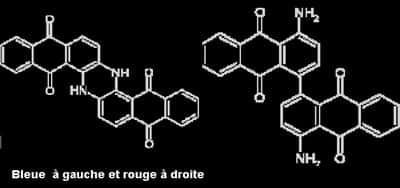

Le bleu d'anthraquinone

Anthracène oxydé, l'anthraquinone donne notamment différents rouges et bleus. Comme souvent lorsqu'il s'agit de pigments organiques, quelques variations permettent d'obtenir différents résultats. Une anthraquinone bleue obtenue avec deux monomèresmonomères azotés. Une anthraquinone rouge obtenue avec deux monomères azotés également, mais de manière différente.

Ces pigments sont assez transparentstransparents. Leur permanence n'est pas excellente. Aussi, certains fabricants proposent des alizarines synthétiques composées de dihydroxyantraquinone, et d'autres versions plus permanentes à base de quinacridone. Le bleu d'anthraquinone foncé n'est autre que le bleu d'indanthrène, sorte de substitut du principe colorant de l'indigo.

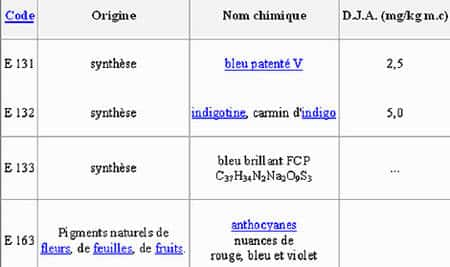

Les autres colorants bleus alimentaires

E131 Bleu breveté V :

- couleur bleue de synthèse artificielle ;

- aliments : pâtisserie, recouvrement de sucresucre, boissons ;

- possibles effets secondaires : il peut provoquer des allergies, urticaireurticaire. Cancérigène.

E132 Indigotine (l'indigo synthétique est le bleu d'aniline) :

- couleur bleue artificielle ;

- aliments : recouvrements de sucre, boissons, sucreries ;

- possibles effets secondaires : aucun, mais n'est pas non plus utile.

E133 Bleu brillant FCF :

- couleur bleue artificielle ;

- aliments : légumes anglais en conserve ;

- possibles effets secondaires : à hautes doses, il peut s'accumuler dans les reinsreins et les veines lymphatiques. À éviter.

Indigo, indigotier, indigotine et indican : tout sur l'indigo

L'indigotier, Indigofera tinctoria, est un arbuste pouvant atteindre 1,20 m, de la famille des Fabacées (Fabaceae). Il ne faut pas le confondre avec Indigofera gerardiana (syn. : Indigofera heterantha), appelé lui aussi indigotier, mais aussi faux indigo. En fait, il y a plusieurs centaines de plantes à indigo dont une dizaine peuvent être utilisées pour la teinture, et les plantes orientales ou américaines sont généralement bien plus riches en principe colorant que les plantes européennes.

Il existe un exemplaire d'indigotier au Jardin des plantes à Paris. Il fut cultivé dans le Midi lors du blocus continental déclenché par Napoléon I au début du XIXe. La famille botaniquebotanique comprend environ 300 espècesespèces d'arbresarbres donnant du bleu !

L'indigotier et l'indigotine

Comme la guède, l'indigotier fournit de l'indigotine, mais sous une autre forme chimique, et surtout, beaucoup plus concentrée que sa rivale. Moins chère que la teinture indigèneindigène, cet indigo véritable remplacera le colorant médiéval du pastel tout au long des XVIIe-XVIIIe siècles.

On suppose que c'est en Inde que les artisans commencèrent à extraire l'indigotine pour la conserver et lui donner une forme soluble à l'eau qui permettrait ensuite la teinture. Ils plaçaient les végétaux dans de l'eau, les y laissaient fermenter. Par le brassage du bain on y introduisait le plus possible d'oxygèneoxygène et l'indigo se déposait au fond. Le liquideliquide était filtré, bouilli pour être réduit, puis pressé en blocs.

Dès l'Antiquité, les Romains importaient la fécule d'indigo d'orient, compactée sous forme de pains même s'ils en ignoraient la véritable origine. Connu dès le XIIe en Italie et dès le XIIIe en France il n'était utilisé que par les peintres.

La route du Cap fournit l'indigo de manière régulière dès 1563 et il fut d'abord rejeté parce qu'il faisait concurrence au pastel.

La médecine traditionnellemédecine traditionnelle utilisait les feuilles et les racines. On lui prêtait des vertus émétiquesémétiques. En Chine, on l'utilise comme antipyrétiqueantipyrétique (contre la fièvre), hépatique et dépuratif (purifie le sang en éliminant des déchetsdéchets). En Afrique du Sud, la racine broyée sert d'antalgiqueantalgique contre les ragesrages de dents.

Teinture à l'indigo

Comme la pourpre, l'indigo n'est pas soluble à l'eau, il faut, pour pouvoir teindre, les dissoudre à l'aide de produits chimiques réducteurs et d'alcali. L'indigo est alors une solution jaunâtre appelée indigo blanc utilisable sur les fibres naturelles. Après la teinture, on rend à l'indigo son insolubilité, on régénère la couleur par oxydationoxydation, en l'exposant à l'airair. Les tissus, jaunes au sortir de la cuve, deviennent verts puis bleus.

La quasi-totalité de la teinture est alors fixée aux fibres, l'excédent éliminé par lavage. La teinture à l'indigo est solidesolide sur les lainages, elle résiste médiocrement à la lumière et aux frottements sur le coton et le lin. Mais ce n'est qu'au XVe que les teinturiers européens apprirent à réduire l'indigo. Après 1700, fut mise en pratique la méthode à la chaux et au sulfate de fer, utilisable à froid, alors que les procédés employés jusque-là requéraient une température située entre 40 et 70 °C. Ces nouvelles méthodes permirent l'impression des textiles par réserve, à l'exemple des batiks. De nos jours, dans la teinture artisanale à l'indigo, c'est généralement le dithionite de soude qu'on utilise comme réducteur et l'ammoniaqueammoniaque ou la soude caustique comme alcali.

Histoire de l'indigo

Le véritable indigo est théoriquement un bleu sombre et violacé voire rougeâtre extrait de la fécule des feuilles de l'Indigofera tinctoria, originaire d'Asie tropicale et acclimaté sur le nouveau continent. Des variétés proches ont été utilisées dans les zones chaudes et irriguées du continent eurasien.

La teinte est en fait variable étant donné le nombre de variétés végétales employées et la diversité des traitements. Il s'agit cependant presque toujours d'un bleu violacé, caractéristique de l'indican.

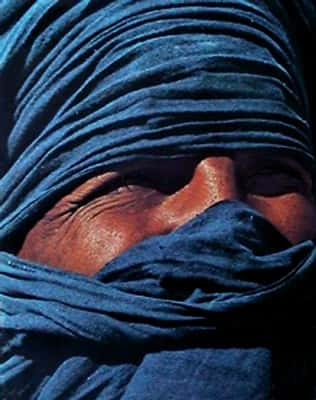

L'Afrique occidentale présente aussi un rapport particulier avec l'indigo, dans sa mythologie et ses coutumes, comme en atteste notamment l'exemple bien connu des « hommes bleus », les Touaregs.

L'indican, élément chromatique de l'indigo

L'indican est l'élément chromatique fondamental de l'indigo, un glucoside typique, extrait de fécule. Il fut isolé en 1826 (Unverborden). Cette découverte aurait permis la synthèse de la mauvéine. Le premier indican synthétique fut réalisé en 1880 par Adolph Von Baeyer pour la société Baadische Anilin und Soda Fabrick (BASF).

Aujourd'hui, les procédés de synthèse se comptent par dizaines. Les implications économiques de la synthèse de l'indigo sont toujours très importantes. Elles s'évaluent intuitivement au nombre de blue-jeans portés par nos contemporains ! Mais il a fallu des années de recherche pour trouver une voie de synthèse utilisable industriellement. Notons qu'en Inde il y avait 1 700 km2 de culture d'indigotier en 1896 et 60 ans plus tard il n'en restait que quatre. La production atteignit 13 000 tonnes vers 1980 avant de se stabiliser à quelques milliers de tonnes par an.

Dès le début du XXe siècle, les chimistes se sont inspirés de l'indigo pour créer de nombreux colorants de cuve plus solides d'ailleurs que l'indigo lui-même : parmi eux citons le fameux Caledon Jade Green découvert en 1920, vert céladon et vert de jade à la fois, fabriqué pour Imperial ChemicalIndustries (ICI).

Le bleu d'indanthrène (C28H14N2O4, anthraquinone), pigment azoté très colorant et semi-opaque, a pratiquement supplanté l'indigo et le pastel.

Le thio-indigo est une autre famille de moléculesmolécules synthétiques. Son point commun avec les indigos semble restreint à une ressemblance structurelle à l'échelle moléculaire avec l'indican. Chaque groupement N-H de l'indican est remplacé par un atome de soufre. Les thio-indigos sont d'un rouge froid malgré leur nom.

Le violet de Bayeux et le gris argentin : des mélanges contenant de l'indigo

Le violet de Bayeux et le gris argentin sont connus pour avoir contenu un bleu indigo. Il s'agissait, selon toute vraisemblance, de l'indigo occidental, le pastel.

JFL Mérimée a publié en 1830 « De la peinture à l'huile ou des procédés matériels employés dans ce genre de peinture depuis Hubert et Jean Van-Eyck jusqu'à nos jours », traité sur les couleurs de l'artiste qui fait encore autorité aujourd'hui.

Histoire du pastel

Le pastel est au cœur du système économique occitan du XIVe au XVIe siècle. À Albi d'abord, puis à Toulouse, l'industrie du pastel se développe notamment avec le bleu de pastel de Lectoure, dans le Gers.

Le pastel au XIVe siècle, à Albi

Un des premiers problèmes posés résulte de la différence entre la bonne qualité de la teinture et la qualité médiocre des tissus de la région. Ces villes ne peuvent pas rivaliser avec les tissus anglais ou flamands. Ainsi le pastel doit être exporté vers ces centres de production, par chars à bœufs : vers l'Espagne par Orthez et vers l'Angleterre et les Flandres par Bayonne.

Le 8 novembre 1404, parviennent à Bristol sur la côte anglaise 13 navires en provenance de Bayonne et 4 de Bordeaux, soit un volumevolume de 127m3 de chargement de pastel (156 tonneaux).

Le pastel au XVe siècle, à Toulouse

Le pastel connaît ensuite un essor à Toulouse grâce à une conjonctionconjonction favorable liée à plusieurs facteurs :

- le manque de capitaux des marchands béarnais et albigeois ;

- l'organisation de la filière : les collecteurs achètent les feuilles, fabriquent et vendent la teinture aux marchands qui la commercialisent ;

- les collecteurs prennent des risques : acheter avant la récolte, pariant sur l'avenir ;

- le paiement de l'époque, insécurité des routes oblige, est la lettre de change et toute transaction passe par Lyon.

On peut retenir entre autres les noms suivants, pour les grands marchands :

- Francis Robian ;

- Jean Boisson ;

- Pierre Fabre et son fils ;

- Jean Reynes et son fils ;

- Les frères Pierre et Simon Lancefoc ;

- Jean de Bernuy ;

- Pierre d'Assezat.

D'autres personnes se sont fait élire magistrats de la ville rose :

- 1519 : Simon Lancefoc ;

- 1515, 1519, 1534 : Jean Boisson ;

- 1534 : Jean de Bernuy ;

- 1536 : Jean Chéverry ;

- 1539 : Raymond Sérravère ;

- 1541, 1549 : Pierre Lancefoc ;

- 1552, 1561: Pierre d'Assezat.

Les lieux importants du pastel

Les lieux importants associés au pastel et à son développement sont les suivants :

- Albi ;

- Château de Caudeval ;

- Château de Magrin ;

- Château de Montgeard ;

- Gaillac ;

- Graulhet ;

- Lavaur ;

- Le Château de Loubens ;

- Lectoure ;

- Mazères ;

- Mirepoix ;

- Puylaurens ;

- Revel ;

- Saint Julia de Gras Capou ;

- Toulouse ;

- Villefranche de Lauragais.

La Renaissance et le pastel

La Renaissance est une période faste pour Toulouse. L'industrie du pastel va apporter la richesse à la ville. Le travail ne manque pas et les hôtels particuliers vont pousser comme des champignonschampignons. Les idées humanistes commencent à se répandre et les cours entretenues par les importants personnages de la ville, rivalisent avec celles de Paris.

François IerFrançois Ier visite la ville en 1533. Il y est reçu fastueusement par les édiles et Jean de Bernuy, riche pastelier, qui s'est porté garant de la rançon du roi prisonnier de Charles Quint.

Les hôtels des Capitouls ont pratiquement tous une tour ronde en brique, symbole de leur puissance. Ils gagneront en beauté avec l'arrivée dans la ville de Nicolas Bachelier, élève, semble-t-il, du grand Michel AngeAnge. La Renaissance et Bachelier vont insuffler une architecture où la pierre dominera la brique traditionnelle. Venant des carrières de l'Ariège, ce matériaumatériau reste assez onéreux. Mais l'or procuré par le pastel va permettre l'éclosion de petits palais dont le couronnement est sans conteste l'Hôtel d'Assézat.

L'hôtel d'Assézat, à Toulouse, fut saisi plus tard lorsque son propriétaire, Pierre d'Assézat, fut accusé de sympathiesympathie avec les protestants. Il y mourra en 1581.

Une ombre cependant à ce tableau idyllique : les idées de la Réforme et la répression féroce de l'église. Michel de Nostredame, de Montpellier, va décorer de l'hôtel de Monsieur de Bagis avec Nicolas Bachelier comme maître d'œuvremaître d'œuvre. Nostradamus retrouvera son ami médecin, François Rabelais. Leur compagnon, Michel de l'Hospital, le futur chancelier, aura à exercer ses talents de jeune avocatavocat lors d'un procès mémorable. Ils croiseront Paule de Viguier, dite la belle Paule, et auront à combattre l'inquisition.

1560 et l'effondrement du commerce du pastel

Malgré trois excellentes récoltes, le commerce du pastel s'effondre en raison de pratiques douteuses :

- les fonds de sacs sont mouillés pour en augmenter le poids ;

- on mélange différentes qualités de produits payés au prix fort ;

- la récolte de 1560 est abondante mais de qualité médiocre et les prix sont maintenus, ce qui nuit à la crédibilité des marchands et en 1561, la récolte est encore plus abondante mais encore plus médiocre à cause des pluies et les cours s'effondrent ;

- 1562, début des guerres de religion, les trafics sont interrompus ;

- le pastel est concurrencé par l'indigo dont la qualité est équivalente mais la culture plus facile, importé de manière importante par bateau désormais.

En 1669, on compte moins 100 moulins à pastel dans la région d'Albi. En 1701, plus que 60. Napoléon tente de relancer cette culture, sans succès.

Actuellement, quelques hectares sont cultivés à Castelnaudary, pour étudier les possibilités d'utilisation du pastel en tant que plante fourragère.

Le pastel des teinturiers : Isatis tinctoria

De nos jours, le pastel évoque cette craiecraie colorée et friable qu'utilisent les artistes. Il s'agit d'une plante tinctoriale à l'origine d'une étonnante prospérité dans l'Albigeois, le Lauraguais et à Toulouse.

Les premières cultures de pastel venu d'Orient et d'Espagne, apparaissent au XIIe siècle. La couleur bleu indélébile produite est recherchée et constitue une source de revenu appréciable. Le pastel est donc un colorant organique. La plante à la fleur jaune est connue depuis l'antiquité. Mais son utilisation comme teinture ne se développe qu'au Moyen-Âge. Il atteint son âge d'or en France, fin XVe et XVIe, dans la période comprise entre 1463 et 1562 au moment des guerres de Religion.

La plante Isatis tinctoria

Isatis tinctoria, à l'origine du pastel, est une plante possédant les caractéristiques suivantes :

- famille : Brassicaceae ;

- genre : Isatis ;

- espèce : Isatis tinctoria L.

Les autres Isatis

Il existe d'autres Isatis :

- Hierba pastel ;

- Isatis tinctoria L., 1753.

Les pastels : pastel des Alpes et pastel des teinturiers

Il existe différents pastels :

- Isatis tinctoria subsp. canescens (DC.) Nyman, 1878 ;

- pastel d'Allioni ;

- Isatis alpina Vill., 1779 ;

- le pastel des Alpes ou Isatis alpina Vill., 1779 ;

- le pastel des teinturiers n'est autre que Isatis tinctoria L., 1753.

Le climatclimat et le terrain albigeois se prêtent bien à la culture du pastel avec des rendements de 22 tonnes à l'hectare. Les propriétés proviennent de la feuille, qui doit être récoltée au fur et à mesure de leur maturité.

Le pastel a besoin d'un sol riche et meuble, siliceux, calcaire et argileux : les conditions furent favorables en Lauragais et dans l'Albigeois bénéficiant d'hivershivers doux et pluvieux suivis d'étés ensoleillés. D'autres régions lui furent propices : la Picardie, la Thuringe, les Flandres.

L'assolement triennalassolement triennal évitait l'épuisement du sol : pastel, jachère, puis céréalescéréales, puis, de nouveau, pastel. Dans le meilleur des cas, dans la période la plus faste, entre 1520 et 1560, le pastel a couvert seulement 14 % des terres pour éviter l'épuisement. La production était donc quand même fragile.

Production du pastel

Après la cueillette, l'essentiel reste à faire : broyage, fermentationfermentation, préparation de la coque, puis la collecte, le transport et la vente dans toute l'Europe. Le cycle du pastel, du semis au paiement, s'étale sur près de quatre années.

Le terme de Pays de Cocagne est évocateur de richesses fabuleuses et de vie facile et dont l'origine vient des coques évoquées plus haut. Ce commerce sera à la base de grandes fortunes dans le sud-ouest de la France. La gloire du pastel s'effondre en 1561 avec l'arrivée de l'indigo, plus riche en colorant et plus facile à produire. La plante servait, accessoirement, de plante fourragère ou oléagineuseoléagineuse.

Il faut un an depuis la culture. La terre était labourée profondément, les mottes cassées au maillet. On apportait du fumier d'un an ou deux au moins pour éviter la germination de mauvaises herbes. Le semis se faisait en fin d'hiver, à la volée, 15 kgkg de graines à l'hectare et la germination commençait au bout de la troisième semaine. Femmes, enfants, vieillards étaient chargés du désherbage.

Cueillette du pastel

La cueillette se faisait à la main. Seules, les plus belles feuilles étaient retenues, on ne cueillait pas les fleurs. Jusqu'à six cueillettes, de la St Jean jusqu'en novembre.

Quelques plants mis de côté pour l'ensemencement n'étaient arrachés que lorsqu'ils formaient des paquetspaquets de graines vertes puis marron à leur maturité.

Fabrication du pastel jusqu'à la teinture…

- Le stockage : il faut éviter la dégradation des feuilles étalées pour éviter qu'elles ne pourrissent. Ramenées à la ferme, elles étaient lavées, séchées dans un hangar aéré.

- Le broyage : dans les moulins où les feuilles étaient réduites en pulpe, à l'origine de la teinture. Des moulins à traction animale, à énergieénergie faible mais régulière, étaient utilisés pour obtenir une pulpe homogène.

- La fermentation : la pulpe était mise à sécher, pendant six à huit semaines, sous surveillance pour empêcher la moisissure. Une première fermentation allait permettre le façonnage, par les femmes, d'une boule de dix à quinze centimètres de diamètre. C'est la coque source de richesses.

- Puis vient le séchage des coques, un an après la cueillette, sur des claies, dans un lieu aéré.

- Les coques séchées étaient écrasées et mouillées pour obtenir une seconde fermentation, phase délicate, sous surveillance constante pour garantir sa régularité. On accélérait parfois la fermentation en rajoutant du purinpurin ou de l'urine humaine, on pouvait la ralentir en rajoutant de l'eau. Cette pâte devait être homogène, elle était appelée agranat.

La couleur bleu pastel

Une coque pesait 500 g et donnait 250 g d'agranat. Donc le produit final représentait 7 % du poids initial de feuilles. Et le cycle reprenait.

La couleur du bleu pastel est obtenue par oxydation du jus verdâtre extrait de la pâte. En mélangeant à d'autres teintures, on pouvait réaliser d'autres couleurs d'excellente qualité.

Actuellement les procédés sont un peu différents : la matière colorante bleue n'existe pas dans les feuilles. La plante contient un précurseur de l'indoxyle, incolore et il en faut 2 molécules, au contact de l'air pour produire le bleu.

Bleu de Lectoure, l'entreprise développe depuis 1994 un projet de remise en valeur du pastel. C'est sur le site de l'entreprise que j'ai noté les quelques informations qui suivent.

L'extraction actuelle du pastel en 4 phases

- La macérationmacération.

- L'oxydation : dans des conditions précises de température et d'eau, les feuilles subissent une macération, et le pigment se forme sous sa forme soluble et incolore. Le liquide sera mis en contact avec l'air et il deviendra progressivement vert, l'écumeécume formée à la surface sera bleu intense...

- La précipitation.

- Le raffinageraffinage : l'oxydation terminée, le liquide est transféré dans les cuves de précipitation. On récupère le pigment pur dans le fond des cuves, on le filtre et on le sèche.

Il faut une tonne de feuilles pour obtenir 2 kg de pigment pur.

Le pastel des peintres

Vieux de 200 ans, le pastel peut être classé dans deux catégories d'art : le dessin et la peinture. Il a notamment été utilisé par les impressionnistes comme Degas ou Toulouse-Lautrec.

Le pastel est un mélange d'une fine poudre de pigments extra-fins, d'agglutinant tel la gomme adragante et de kaolin ou de matières argileuses qui se présente sous forme de bâtons cylindriques, carrés, minces ou épais.

Une fois les différents ingrédients combinés, le produit est humidifié et forcé sous pressionpression par les machines qui créent des formes cylindriques. Les pastels sont coupés, formés et puis séchés sur des plateaux.

Dans certaines couleurs on ajoute des pigments noirs de sorte qu'une gamme complète des nuances puisse être créée, des couleurs les plus pâles aux plus foncées en passant par les plus vives.

Les colorants utilisés pour la fabrication des pastels sont les mêmes que ceux qui sont préparés pour la fabrication des peintures à l'huile et à l'eau. Ce sont les liants utilisés dans le processus de fabrication qui font la différence. C'est un outil idéal pour la réalisation d'esquisses rapides.

Types de pastel

Il existe deux types de pastels différents par la forme et la texturetexture :

- le pastel sec, similaire à la craie, s'écrasant facilement, que l'on protège à l'aide d'un fixatif ;

- le pastel à l'huile, plus récent, dont les couleurs sont plus difficiles à fondre mais qui est plus stable.

Pastels secs et pastels tendres

Les pastels secs se séparent en trois catégories (durs, moyens ou tendres) suivant la quantité de pigment présente dans les bâtonnetsbâtonnets. C'est une pâte (d'ou son nom pastel).

Les pastels tendres : ce sont les plus utilisés car ils sont riches et éclatants, leur composition est faite de plus de pigments et moins d'agglutinants. Mais la conséquence est une plus grande fragilité car ils sont poudreux. On conseille d'utiliser un fixatif à chaque étape.

Pastels durs et crayons pastels

Les pastels durs, moins brillants mais plus solides car contenant plus d'agglutinants. Utilisés pour des travaux préparatoires, pour des dernières touches, ou en association avec d'autres techniques, ils accrochent moins au grain du papier.

Les crayons pastels sont des pastels secs protégés par une gaine de boisbois pour être moins cassants et salissants. Ils sont donc plus maniables.

Le dessin au pastel et les pastels à l'huile

Le dessin au pastel requiert un papier à gros grain, relativement rugueux au toucher pour permettre aux pigments de couleur de bien adhérer. Il est possible de teindre son papier en saupoudrant de pastel broyé un chiffon humide que l'on frotte ensuite sur le papier, produisant ainsi un fond coloré.

Les pastels à l'huile peuvent être utilisés avec la peinture à l'huile : on peut les dissoudre dans la térébenthine, ou le white-spiritspirit pour les mélanger plus facilement.

À condition d'être protégées et peu manipulées, les œuvres au pastel se conservent beaucoup mieux que les autres œuvres réalisées sur papier, il existe des fixatifs pour pastel qui empêchent les pigments de couleur de se détériorer.

Le pastel dans la peinture : les impressionnistes

C'est autour de 1720 que le pastel a commencé à être reconnu comme une peinture. C'est avec Léonard de VinciLéonard de Vinci qu'il apparut, mais en tant que matériau de dessin. Entre 1720 et 1750, le pastel fait son entrée avec Rosalba Carriera, peintre vénitienne, elle eut un énorme succès pendant les années ou elle travailla en France sous la régence de Louis XV. Paris connut à cette époque environ 2 500 pastellistes. Les plus connus furent Quentin de la Tour, Carriera, Perroneau, Watteau et Fragonard.

Le terme « impressionnisme » fut utilisé pour la première fois en 1874. Les artistes de ce mouvementmouvement étaient liés à une volonté de rompre avec l'art académique : tout était regardé avec une nouvelle sensibilité. Il s'agit d'une nouvelle conception de la peinture, et le pastel y convient parfaitement. Degas en est l'un des principaux interprètes. Mais également Mary Cassat, Berthe Morisot, Toulouse-Lautrec, Boudin, Bazille.

Sans oublier les pastellistes américains : Déborah Deichler, Jane Lund, Sally Stand, Domingo Alvarez, etc.

Un papillon bleu : Maculinea, l’Azuré

La biologie de ce papillon bleu est compliquée et le constat de la disparition de Maculinea arion, l'azuré du serpoletserpolet, en Angleterre n'a pas permis de prendre les mesures adéquates avant cette fin inéluctable.

Le papillon pond sur le thym ou le serpolet, même l’origan. La chenille s'y développe et sécrète une substance odorante irrésistible pour certaines fourmisfourmis et, adoptée par la colonie passera donc l'hiver « au chaud » !

Certains azurés se contentent de la nourriture que les fourmis donnent à leurs larveslarves et d'autres, carnivorescarnivores, mangent les larves de fourmis, exploitation qui n'est pas rare mais qui induit une dépendance et complique le cycle de vie de ce papillon.

Lorsque l'agricultureagriculture développe de la prairie, il n'y a plus d'herbes rases, ni de fourmis et le paillon disparaît. En France, d'après l'OPIE (Office pour les insectesinsectes et leur environnement), quelques stations de ce papillon sont sous surveillance dans les zones protégées de la Loire, de l'Anjou et de la Touraine.

La pelouse y reste rase et la surveillance des colonies constante, ce qui permet d'espérer une conservation de cette espèce sur notre territoire. Une angoisse toutefois : on a trouvé des zones où l'herbe est rase, les fourmis présentes mais pas l'azuré et on ne sait pas pourquoi !

Les Lépidoptères protégés

Voici un extrait du rapport d'étude de l'OPIE « Biologie, écologieécologie et répartition de quatre espèces de LépidoptèresLépidoptères Rhopalocères protégés (Lycaenidae, Satyridae) dans l'ouest de la France » et écrit par Jacques Lhonoré, du laboratoire de biosystématique des insectes, à l'université du Maine (Le Mans). Les espèces citées dans ce rapport, à savoir Lycaena dispar, Maculinea alcon, M. teleius et Coenonympha oedippus, sont des insectes protégés en France par arrêté ministériel :

« Quatre espèces de Lépidoptères protégés, dont les populations sont réduites et isolées, ont été étudiées aux plans biologique et écologique. Il s'agit de trois Lycènes (Lycaena dispar, Maculinea alcon et M. teleius) et un Satyride (Coenonympha oedippus). Ces quatre espèces dépendent de milieux humides, souvent relictuels dont la moitié des stations actuelles seront éteintes en 2005 ! Les deux taxonstaxons du genre Maculinea manifestent une myrrnécophilie larvaire obligatoire et de longue duréedurée (11 mois) ; cette particularité biologique constitue un paramètre de fragilité qui s'ajoute à celui de la dépendance d'une plante-hôteplante-hôte unique pour les trois premiers stades larvaires. Les deux problèmes majeurs de ces insectes sont la dégradation de leurs biotopesbiotopes (principalement par assèchement) et l'isolement génétiquegénétique consécutif à l'insularisme des colonies qui induit et accélère la dérive conduisant progressivement à l'extinctionextinction.

Les exigences écologiques ainsi que la répartition géographique en France ont été précisées pour chaque taxon. En outre l'évolution des effectifs a été suivie sur plusieurs parcelles expérimentales durant quatre années consécutives. Coenonympha oedippus (le Fadet des LaîchesLaîches), espèce très sédentaire, apparait comme une espèce gravement menacée dans la plupart des stations françaises. Plusieurs sous-espècessous-espèces de l'ouest de la France sont éteintes depuis une vingtaine d'années, les populations des parcelles expérimentales de la Sarthe sont considérées comme "sub-éteintes". Ce ne sont probablement pas les seules [...]

Lycaena dia.par (le Cuivré des marais) est probablement l'espèce la moins fragile de cette étude. Ses populations aux effectifs en général réduits sur des territoires restreints (parfois un fossé humide de bord de route) manifestent un phénomène de déplacement progressif, d'années en années, qui conduit à la colonisation de nouveaux habitats et renforcé par le bivoltinisme. La sauvegardesauvegarde de ce taxon repose sur le maintien de stations favorables reliées entre elles par des couloirs (corridorscorridors) de communication. Cependant les localités types de la sous-espèce burdigalensis, aux environs de Bordeaux sont gravement menacées par suite de la détérioration des habitats.

Les deux espèces du genre Maculinea présentent une biologie originale puisque les chenilles, après avoir passé trois semaines dans les inflorescencesinflorescences d'un végétal (spermiophagie), sont prises en charge pour les dix à onze mois suivants dans une fourmilière du genre Myrmica. La disparition de la plante-hôte ou de la fourmi entraîne l'extinction du papillon. Les plantes-hôtes, héliophileshéliophiles de milieux ouverts, sont très fragiles puisqu'un assèchement de leur milieu ou le recouvrement par des arbustes ou arbres (consécutif à un abandon de l'exploitation) induisent sa disparition. [...]

Maculinea alccon (l'Azuré des mouillères) est inféodé à la GentianeGentiane pneumonanthe. Ses chenilles sont hébergées principalement par la fourmi Myrmica ruginodis mais selon les régions et un clinecline du nord vers le sud, M. scabrinodis peut prendre le relais. Après avoir mis au point un type de fourmilière artificielle, une série d'expérimentations d'adoption par les fourmis et des élevages en laboratoire ont été testés avec avec succès. Les populations de l'ouest de la France, comme celles du taxon suivant, sont trop isolées et donc à la limite de l'extinction (populations Bretonnes notamment). La sauvegarde de ce taxon implique des mesures urgentes de gestion et de restauration des habitats. Des réintroductions seraient à envisager pour plusieurs colonies.

L'entretien des biotopes de l'Azuré des mouillères est simple. Comme il s'agit d'un milieu seminaturel (prairie de fauche = pré à litière), un fauchage périodique régulier, par tiers des surfaces, empêche le recouvrement, comme il l'est pratiqué sur les parcelles expérimentales de la Sarthe. Par contre, pour cette espèce comme pour la suivante, un pâturage supérieur à deux bovins à l'hectare est préjudiciable, de même qu'un assèchement de la couverture superficielle du sol.

Maculinea teleius (l'Azuré de la Sanguisorbe) est inféodé à la SanguisorbeSanguisorbe officinale et à Myrmica scabrinodis. Ses biotopes, comparables à ceux de l'espèce précédente mais moins fréquents, sont encore plus isolés et plus fragiles. La sous-espèce burdigalensis est pratiquement éteinte en raison de l'involution des habitats par abandon et recouvrement végétal. »

Un autre papillon bleu : le Morpho bleu

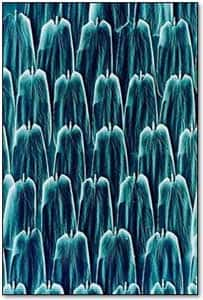

Les papillons Morpho sont célèbres pour la belle coloration métallique des mâles. Ces irisations, dues aux microsculptures des écailles, varient selon l'orientation de la lumière. Environ 80 espèces, de taille moyenne à grande, peuvent se rencontrer en Amérique du Sud.

La femelle est grande et plus terne que le mâle. La chasse intensive à des fins commerciales (bijoux, objets décoratifs, collections) a failli provoquer leur disparition. Ces pratiques ont presque disparu et l'élevage a remplacé la capture. Ces papillons ne descendent que rarement au niveau du sol, pour boire ou lécher des fruits en décomposition.

En vidéo, la naissance du papillon Morpho. © National History Museum

Le papillon Morpho et la lumière

Si on a une source de lumière étendue avec des rayons lumineux arrivant sur le papillon depuis tous les angles d'incidenceincidence, les deux ailes ont une coloration identique bleu intense. Si l'éclairage est formé d'un faisceau de lumière parallèle et placée de côté, seule une aile sera bleue, l'autre brune... Comme les plans des ailes forment un V, l'angle d'incidence n'est pas le même sur les deux ailes.

Le papillon Morpho et l'iridescence

L'iridescenceiridescence donne cette couleur bleue aux ailes du papillon Morpho. Il ne s'agit pas de pigments, ni d'une absorptionabsorption-réflexion. Le signal généré par les écailles de l'aile est un phénomène d'interférenceinterférence dans des lames minces à faces plus ou moins parallèles et une diffraction par un réseau. Ce phénomène existe chez d'autres animaux, certains poissonspoissons par exemple.

Les dimensions d'une écaille sont de 110 μm par 60 μm environ. Leurs dimensions et forme changent avec les espèces. Chaque écaille est l'excroissance d'une cellule unique. Elles se chevauchent comme des ardoisesardoises sur toute la surface de l'aile à raison de 200 à 600 par mm2.

Note : Je me suis aussi inspirée des pages rédigées sur InternetInternet par Nadine Lanneau, pages réalisées à partir de la documentation recueillie par Jacques Bouvier.